杨景林——重走嫩林铁路活动纪行

2018-04-04 杨景林 老兵原创之家

2016年8月27日至31日,全国铁道兵战友旅游协会组织进行“重返大兴安岭走嫩林线铁路活动”,十几个师的近三十名战友,从十几个省区市赶赴加格达奇,欢聚在铁道宾馆,摆酒开宴,载歌载舞。相逢何必曾相识,我们当过铁道兵,当年都在这里战斗过,嫩林线联结着战友情。

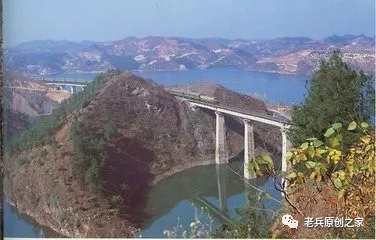

嫩林铁路图片(来源于网络)

千里来寻故地

我是在8月26日,从大连登车出发的。一颗心早已飞向了大兴安岭。加格达奇、塔河、樟岭、阿木尔、西林吉……一个个地方,一串串故事,电影似的映现于脑海,让我一路上激动不已。在火车上填了一首词:《念奴娇·大兴安岭》——“大兴安岭,似苍海、凝固波澜奔涌。地老天荒,依旧是、僵卧沉眠不醒。鸟兽安居,人烟罕见,但惧冬天冷。高寒冰雪,已然天下一统。 军地十万精兵,赴林区会战,开发圆梦。筑路修桥,为宝库、装上车轮驰骋。斧锯突击,穿插林海里,采伐梁栋。城乡联璧,北疆兴旺强盛。”

大兴安岭林区的大开发,应该追溯到1964年。铁道兵三、六、九师八万官兵,冒着酷冷奇寒,开进了大兴安岭,打响了修筑嫩林铁路的战斗。当时,我国刚刚度过三年自然灾害,木材短缺的矛盾日益突出,严重制约着国民经济的复苏。1962年,铁道兵扩编十万,担负森林铁路和公路修建任务,使木材产量一度有了很大增长,但还远远不能满足国民经济发展的需要。为此,党中央、国务院下令修筑嫩林铁路,打开我国最大的绿色宝库——大兴安岭林区。

大兴安岭配得上这个“大”字。它东西横跨六个经度,南北纵越三个纬度,地理坐标为东经121°11′至127°10′,北纬50°10′至53°33′,总面积八点四六万平方公里,相当于一个奥地利,一百三十七个新加坡,与苏联(俄罗斯)边境线长七百九十一点五公里。它北起黑龙江畔,南至西拉木伦河,全长约一千四百里,宽二百至三百公里,海拔一千一百至一千四百米,在我国的北部边陲形成了一道天然屏障。以兴安盟境内的洮儿河为界,它分为南北两段。北段长约七百七十公里,最高峰大白山,海拔一千五百二十八米。南段长六百多公里,最高峰黄岗梁,海拔两千零二十九米。它东依绵延千里的小兴安岭,西临碧草连天的呼伦贝尔大草原,南达肥沃富庶的松嫩平原,北隔黑龙江与苏联(俄罗斯)相望,素有“金鸡之冠,天鹅之首”的美誉。它拥有极其丰富的自然资源,覆盖着广袤无垠的森林,林地面积六百万公顷,蓄积量约七亿立方米,森林覆盖率达百分之七十四点一,林木资源总量居全国之首,为我国面积最大的林区。刚劲挺拔的落叶松,四季常青的樟子松,高耸入云的云杉,亭亭玉立的白杨……莽莽苍苍,横无际涯,浩浩荡荡,绿浪拍天。它是我国高纬度地区不可多得的野生动、植物乐园,有野生动物三百九十余种,植物资源九百六十余种。地下蕴藏着丰富的矿产资源。境内江河纵横,流淌着黑龙江、甘河、呼玛河、阿木尔河等数十条河流,流域面积达七百一十平方公里。大兴安岭这个名称,有几种不同的解说。“兴安”一说为蒙语,为“金山”之意;一说为满语,为“极寒地”之意;一说为锡伯语“金阿林”的音译,意为“白色的山”;一说为汉语,为“兴边安邦”之意。后一种说法得到了普遍认可。大兴安岭地形平滑,大多由火成岩构成,丘陵起伏,山顶浑圆。北段的主要山脉伊勒呼里,由西向东延续二百三十公里,使大兴安岭明显形成南坡与北坡之分。嫩林线铁路走的是东坡和北坡。

大兴安岭林区曾被称为“高寒禁区”,冬季漫长,气候恶劣,无霜期九十天左右,冰冻期达七个月以上,年均气温零下2.8°С,最低气温零下52.3°С,据说曾经测出过零下57°С。

其实在此之前,日本鬼子侵占东北的时候,为了掠夺林业资源,曾先后进去过四次,可都因为不敌严寒,不得不铩羽而归。解放后,国家曾经两次组织力量进行开发,也因为抗不住严寒,不得不退了出来。这一次,铁道兵坚决贯彻执行党和国家“一定要站住脚,一定要取得全胜”的指示,广大指战员在举世罕见的“高寒禁区”爬冰卧雪,宿露餐风,战天斗地穿林海,修桥筑路打先锋,在林区各族人民支援下,共修建铁路七百九十二公里,桥梁一百二十四座,隧道十四座,为开发建设大兴安岭林区做出了重大贡献。我作为一名铁道兵战士,参加了嫩林铁路的修建,一辈子引以为荣。

挨到了次日中午,列车驶进了嫩江。

嫩江,在嫩林铁路修建伊始,是我国最北的火车站。这里古称墨尔根,虽然开发得比较早,但因地处苦寒绝塞,生存环境比较恶劣。据记载:“……四时皆寒,五月始脱裘,六月昼热十数日,与京师略同。夜仍不能却重衾,七月则衣棉矣。立冬后,朔气砭肌骨,立户外呼吸,顷须眉俱冰。出必勤以掌温耳鼻,少懈,则鼻准死,耳轮作裂竹声,痛如割。土人曰,近颇称暖。十年前,七月江即冰,不复知有暑也。墨尔根山城,寒益烈,卧炕必为通夜之火,更设大炉,然薪于侧。焰甫尽,则寒气入室。卧者惊而起矣,数益薪,始及旦。墨尔根七月则雪。雪不必云也,晴日亦飞霰。或皎月无翳,晨起而篱径已封。旭光杲杲,雪未已也。”

1964年8月,铁道兵九师第四十一团二连进驻嫩江。他们修复了县城到江边的六公里路基,接着加高铁路大桥的十几座桥墩。两个月后,江水封冻,但冰面仍不能通行,还需依靠渡船运输。为此,要不时将阻碍摆渡的冰面炸开。一天,七班长邹本进装完了炮,已经点燃了导火索,忽然发现有一炮没埋好,急忙奔回去处理;在撤离时炮响了,邹本进粉身碎骨……烈士的血肉撒落大江,染红了嫩林线的起点。

13点45分,列车驶进了朝阳隧道。这条隧道总长六百八十七米,正当嫩林铁路的咽喉之处,被称为大兴安岭的南大门。

1965年6月30日凌晨,正在紧张施工的隧道,突然发生了意外塌方。铁三师第十三团十六连战士敦凤堂,被掉落的石块砸昏在地。碎石犹如密集的冰雹,还在噼里啪啦地下落。马上就要发生更大的塌方,抬走敦凤堂已经来不及。千钧一发之际,副班长张春玉赶到了。他扑到敦凤堂身边,猛地把他掀了出去。就在这一瞬间,轰隆一声巨响,一块重达一万多斤的巨石掉了下来,把张春玉和战士王物件拍在了下面。王物件被砸成了一张血饼。张春玉被砸得昏了过去。他的腰部被巨石死死卡压,左腿骨当即粉碎性骨折,右胸的三根肋骨被压断。苏醒之后,他想到的是其他人,想到的是交党费。在巨石下面被压了两小时四十分钟,他没叫过痛,没流过泪,充分显示了铁道兵战士忠贞高尚的品质和英勇顽强的精神。1966年9月19日,国防部授予他“铁道兵硬骨头战士”的光荣称号。张春玉,这个响亮的名字和他的英雄事迹,在大兴安岭乃至全国广为流传,成为部队和全国人民学习的榜样,为大兴安岭的开发建设,写下了光彩夺目的一笔。

列车经过二十二个多小时的运行,于14点10分抵达了加格达奇。

加格达奇,鄂伦春语,意思是“樟子松生长的地方”。它是大兴安岭地区政治、经济、文化中心和交通枢纽,素有“林海明珠”、“大兴安岭门户”之称,被誉为“金鸡冠上的绿宝石”。

然而,在1964年之前,这里却人烟稀少,十分荒凉,只有一百多户人家。尚未完工的加格达奇火车站,破头烂齿,一片狼籍。仅有三股道的停车线,总长不过一公里多。大兴安岭林区会战指挥部在北部山坡上破土安家,建起了一座不到三百平方米的简易房子。从7月初开始,铁道兵三、六、九师八万官兵,林业和铁路两万员工,陆续开进大兴安岭林区。军列一列接着一列,货车一趟追着一趟,从尚未运营的伊图里河至加格达奇铁路,日夜不停地将人员和物资运进加格达奇。一时间铁路两旁货物堆积如山,小镇变成了一座庞大的帐篷城,山沟子里到处都是铁道兵。8月,设立了大兴安岭特区,特区人民委员会与大兴安岭林业管理局“政企合一”。9月,铁道兵司令部参谋长何辉燕,接任大兴安岭林区会战指挥部指挥。1965年3月,组建了铁道兵大兴安岭林区指挥所,代号505部队,由何辉燕兼任司令员。此时的加格达奇,已然成为“万里林海第一城”。

我于1970年12月入伍,1973年至1978年年初,多次被抽调到铁三师宣传队创作组,除了创编文艺节目本子之外,还在《大兴安岭日报》、《大兴安岭文艺》、《群众演唱》等报刊上,发表过诗歌、相声、报道等作品和文章。1978年春节,我在加格达奇完婚。大年三十儿晚上,我和妻子应邀到在本地一位朋友家做客。朋友叫冯泉,是一位中学教师。其实我们素未谋面,结识缘于1975年,我在《大兴安岭文艺》第三期上发表了《写在雪地上的诗行(诗三首)》;冯泉老师则在《大兴安岭文艺》第四期上发表了评论:《意境·联想·语言——读<写在雪地上的诗行>(诗三首)》。见面之后才知道,我们竟然是老乡,都是乌兰浩特人。吃过年饭,意犹未尽,我和妻子沿着冰雪覆盖的马路,一直走到了加格达奇火车站。但见候车室里灯暗人疏,人在旅途之感油然而生。我即将告别军旅,当兵七年有何收获?就要离开加格达奇,何时才能故地重游啊?

一别三十八年,今天我回来了。加格达奇,不管你还认不认识我,我却已经不认识你了,因为你发生了翻天覆地的变化。

到了铁道宾馆,见到各地战友,尽管没有一个认识的,但仍然久别重逢似的,嘘寒问暖,倍感亲切。大家齐声高唱《铁道兵志在四方》,我们仿佛又回到了青年时代。乘着酒兴,填词一首:《水调歌头·重走嫩林线》——“重走嫩林线,千里北疆行。大兴安岭新貌,展现画图中。乡镇星罗棋布,街市流光溢彩,山野更葱茏。美景惹人醉,追忆庆重逢。 想当年,闯林海,打先锋。爬冰卧雪,餐风宿露建奇功。踏破千难万险,战胜奇寒酷冷,热血化长虹。铁路贯南北,伟业跨时空。”

三天跑遍兴安

28日清晨,我们这支具有代表性质的精干团队,开始了大兴安岭的环游旅行。说是“环游”,是因为我们此去漠河,是坐汽车走西线,再经由中线返回,在大兴安岭兜了一大圈儿,往来行程至少一千二百公里。

按照原定计划,我们是要坐火车去漠河的,可不知听从了哪位“高参”的意见,竟改成了一路坐汽车绕大圈子。值得庆幸的是,我们这些老家伙可真“抗造”,一天到晚坐汽车长途奔波,竟然全都安全无恙,并且精神头十足,一路上谈笑风生,还不时引吭高歌。

这次活动的主旨是:重返大兴安岭走嫩林线铁路。可是,28日出行走的并不是嫩林线,而是先沿着伊加线西行,然后再傍牙林线北上,到铁路终点满归后,再前行一百三十公里,才能到达漠河。要说和铁道兵有直接关系的,就是伊图里河至加格达奇铁路。从1964年年中开始,转战大兴安岭的人员和物资,绝大多数经由这条线路运输。之前该线只运营到阿里河,余下到加格达奇的四十几公里,一直没有开通,多年荒置弃管。铁三师接管后,迅速将其修复,使它在林区开发中发挥了重大作用。

6点40左右,我们来到了阿里河。阿里河是旗政府所在地,地处鄂伦春自治旗北部。车子直接开到了一处景点,一大片“撮罗子”形状的钢筋水泥建筑,首先映入眼帘。旁边立着一块白色巨石,上面刻写着六个红色大字——“鄂伦春乌力嫩”。“乌力嫩”是宾馆、旅店的意思。穿过“乌力嫩”,进入库图尔其民族广场。“库图尔其”是鄂伦春语,为“有福气的地方、吉祥宝地”之意。广场很大,上面建有五座鄂伦春民族“仙人柱”式浮雕墙,九个雕有蛇神、风神、鹰神等图案的图腾柱。其创意生动形象地展现了鄂伦春民族原始宗教信仰和别具一格的传统文化特色,是鄂伦春民族标志性建筑工程。场地西侧矗立着团结抗战胜利纪念碑,是鄂伦春人民与东北抗联将士团结互助、共御外寇的历史见证。大家在此流连忘返,盘桓了近一个小时。

8点40左右到达甘河,仿佛进入了童话世界。道路两侧围着很长很长的木栅栏,临街的房舍全以木栅栏做围墙,门前的仓房清一色用木板制作。出口路旁树立着一座座青铜色的雕塑,形象地展示着林区开发建设的劳动场景。想不到在这深山密林当中,竟然会有如此秀美的地方,如诗如画,令人陶醉。

11点多抵达伊图里河,在路边饭店打尖小憩。一顿白水面条、馒头和咸菜,权当午餐。

12点多到达根河,直接去了西郊的敖鲁古雅。“敖鲁古雅”是鄂温克语,意为“杨树林茂盛的地方”,是我国唯一的半野生驯鹿种群栖息地。驯鹿学名麋鹿,俗称“四不像”,长相十分奇特,角像鹿,头像马,身子像驴,蹄子像牛。它们是唯一雄雌都头上长角的鹿种,角的支杈多者可达三十个以上。驯鹿被誉为“林海之舟”,以野生苔藓和蘑菇为食,是鄂温克人驯养的“伙伴”。与其说是驯养,不如称之为散放,晚上放出去让其自由觅食,早晨只要一敲击咸盐盒子,就可以把它们召集回来。盐是鄂温克人向它们施的“魔法”,使它们召之即来,并且任凭其驱使。我们的车子在村里跑了一圈儿,路两旁全是别墅式的木板房,约有近百座,却难觅人影。离村子不远处,有一个驯鹿园。大家进去游览了一通儿,与“四不像”来了个近距离接触,而后又急急匆匆地上了路。

14点左右,车子穿过根河市。这是个“大”市,好大的一片,新老房子对比鲜明。沿街有些连栋的木刻楞,样式别致,像是旅馆。据说由于这里海拔较高,气温竟低于“中国北极”——漠河。网上一查得知:根河是蒙古语“葛根高勒”的谐音,意为“清澈透明的河”。该市是内蒙古自治区呼伦贝尔市的一个县级市,位于大兴安岭北段西坡,是中国纬度最高的城市之一。它被认作是中国最冷的城市,年平均气温零下5.3°C,.极端低温为零下58°С,无霜期年均九十天,结冻期在二百一十天以上。

16点30左右,经过一段砂石路,路况还算不坏,只是灰土较大。路两侧的树木灰头土脸。好在一路上车辆特别少,根本不存在“吃烟”的问题。

17点30左右,到达阿龙山镇。夕阳金辉映照之下,木栅栏夹道的小镇,山水环抱,美轮美奂。

将近7点钟,到达满归镇。牙林铁路到此终结。我们的旅程仍将继续。

马不停蹄,乘夜赶路。9点30分终于抵达了漠河。腰酸背痛,饥肠辘辘,真是要了老命了。

在漠河县城住了一夜,早饭后便去了北极村。天,蓝得透亮。云,白得发光。八十三公里的路程很快就跑下来了。

北极村原名漠河村,美称“不夜城”,坐落于黑龙江上游南岸,大兴安岭北坡七星山下,面积达十六平方公里。1860年开始有人居住,现有居民不到二百五十户。房子新旧间杂,大多是木制的,木刻楞较多,也有砖瓦房,许多已辟为家庭旅馆。商店、饭馆、邮局、供销社……包括厕所,大多冠以“北”字,甚至称为“最北”。这个中国最北的小村镇,早已被评为“国家级文明村”,具有浓厚的乡土气息和保存完好的生态环境。烟波浩渺的黑龙江从村边流过。对岸是俄罗斯阿穆尔州伊格那思依诺村。江里盛产珍贵的冷水鱼,品种极多,有哲罗、细鳞、大马哈、鳇鱼等。北极村以北极光和极昼现象闻名于世。每当夏至前后,一天二十四小时几乎都是白昼,西边晚照未逝,东方朝晕又起。幸运儿还会观赏到北极光——这一美妙绝伦的自然景观。

这个中国最北的旅游景区,竟然是“AAAAA”级的,并且位列前十,当然要收门票。我们这些人中,大多超过六十岁,半价优惠,每位三十元;有两位年逾七旬,免收门票。

开车进入大门,停在一块巨石前,石上赫然写着“北极村”。大家抢着拍照。随后穿过村子,停在一个广场旁边。广场名为“玄武广场”,处于“北极沙洲景区”之内。因为景区很大,只能走马观花,挑几处景点观光。

一块刻着“神州北极”红字的巨大白石,在蓝天青山碧水之间召唤着我们。大家争先恐后地奔了过去,纷纷欣喜若狂地拍照摄影。巨石后面就是黑龙江,这可是最北的大界江。江面宽阔,江水湛清。隔江可见俄罗斯的边防哨所。我用江水洗了洗手脸,忽然发现了一块石头,鸭蛋大小,通体墨黑。捡起来一看,活像只蛤蜊。因其惟妙惟肖,令我爱不释手。

走出不远,一方巨玺悬于空中,雄鸡雕像屹立其上。站在下面仰望,“金鸡之冠”四个大字横空出世,不能不令人肃然起敬。

大家拥向了另一处,无疑更有纪念意义——界碑。它约有两米高,上面除了镌刻着国徽,还写有“中国138(1)2014”四行红字。我们把写有“铁道兵指战员重返大兴安岭走嫩林线铁路活动”的队旗展开,轮流与它合影留念。

在草地里、小径旁,随处可见刻写在石头和木板上的“北”字。据当地战友介绍,这些字大多出自名人名家之手,还有些是从《说文解字》和历代碑刻中遴选的。在这些形态各异,五彩纷呈的“北”字中,有伟大领袖毛泽东的亲笔,有唐太宗李世民的御笔,有宋代草书翘楚米芾的墨宝,有唐代楷书大家欧阳询的杰作,有唐代杰出诗人贺知章的手迹,有当代著名书法家舒同的手书……林林总总,争奇斗艳,竟有一百块之多,块块都标榜着“北”,可“北”究竟在哪儿呢?

“北”就在前面!但见前面的一块巨石上,镌刻着“中国北极点”五个红字,后面耸立着一座不锈钢巨型雕塑。战友介绍说,这是以清代著名书法家邓石如先生小篆体变形的“北”字,从不同方向都能清晰地辨认出来。在直插云霄的“北”字下面,基座中心有一个三角形的“北极锥”,上面刻着中国北极点的经纬度:北纬53°29′52.58″E;东经122°20′43.48″N。站在此处,放眼回望,便是整个中国。

依依惜别,踏上归程。29日15点30出发,奔向塔河。天黑才到,疲惫不堪,吃饭睡觉。

30日早晨8点30分,我们告别了塔河。车子颠簸着一路南下,又开始在山林中穿行。公路像一条漫无边际的黑色丝带,将一个个宝珠似的村镇串联起来。塔尔根、翠岗、碧州、大乌苏、新林、塔源、古源、松岭、加北……除了在新林下车稍作逗留之外,只能凭窗眺望,全都一闪而过。这可是我们曾经战斗过的地方,为什么不能让我们多看它一眼?

在路上填了一首词:《念奴娇·漠河》——“一直向北,抵达国境线,进一村落。墨绿大江横古渡,林莽葳蕤辽阔。离难先民,披荆斩棘,将漠河开拓。金鸡冠顶,宝珠光彩四射。 有幸到此一游,神州北极,无愧天涯客。大饱口福尝野味,眺望邻国哨所。夜宿边城,极光难觅,自是极失落。梦中重访,采撷极昼一抹。”

一段非凡经历

“重返大兴安岭走嫩林线铁路活动”匆匆结束了。我想用一个词来概括这段经历,可挑来选去竟然找不到合适的,最后只好用“非凡”来充数了。我的感觉,总的来说,还是不虚此行,收获颇丰的。主要有两条:

一是开阔了眼界。

我们这些曾在大兴安岭战斗生活过的老兵,把自己的青春年华奉献给了嫩林线铁路。可是,我们对大兴安岭又了解多少呢?这次重返,我们不仅找到了“北”,而且还领略了它的美。尽管是走马观花,甚至是马不停蹄,但是,路上的美景依然让我们陶醉、迷醉、沉醉。所谓的美景,其实很单纯,就是个绿!那个绿呀,层层叠叠,洋洋洒洒,无边无际,无尽无休,简直天一样阔大,海一样辽远。朱自清在写梅雨潭的那篇《绿》中说:“那醉人的绿呀,仿佛一张极大极大的荷叶铺着……”那么,这大兴安岭的绿,该如何来形容?要我说,大兴安岭这漫无边际的绿呀,犹如一块硕大无朋的绿绒毯,铺天盖地。虽说绿得很纯粹,但仍分得出层次,翠绿、油绿、青绿、墨绿、葱绿、碧绿、草绿、黛绿、嫩绿、水绿、深绿、豆绿……绿得如此的深沉,绿得如此的固执,绿得如此的千姿百态,绿得如此的汪洋恣肆。那么,绿从何来?何以为绿?无疑是树木,是树林,是密林,是森林。当然,也包括绒绒的小草和矮矮的灌木,不过,它们只是配角而已。大兴安岭的树木种类繁多,最多的是松树。而松树又有好多种,为主的是落叶松和樟子松。大兴安岭是落叶松的故乡,就因为它是最耐寒的树种,在零下50℃的环境下,仍能正常生长。它高可达三十五米,主干刚劲挺拔,胸径可至九十厘米。树皮深褐色、暗灰色或灰褐色,裂成鳞状块片。枝杈斜伸或平展,树冠卵状圆锥形,叶倒披针状条形。常组成大面积单纯林,或与其他针阔叶树种混生。木材重而坚实,抗压及抗弯曲的强度大,而且耐腐朽,工艺